どれだけ企画が魅力的でも、集客に失敗しては『イベントが成功した』とは言えません。

イベント集客が失敗してしまう主な原因としては「設計」と「実行」の見落としがあるケースが多く見られます。

単にイベント情報を発信するだけでは、ターゲットとなる人々を動かすことは困難です。

人がイベントに興味を持ち「参加しよう」と思うまでには、数々の心理的なハードルがあります。それを乗り越えるには、戦略的な導線設計と適切なチャネルの選定、心を動かすようなメリットの提示が必要不可欠です。

この記事では「なぜ、イベントに人が来ないのか」から「イベントにどう集客し、次回はどう改善するか」までを、オンラインとオフラインの両面から実践的な戦略を解説します。

来たくなるイベントをつくる!戦略設計5ステップ

イベントの参加者が集まらない主な原因は「知らなかった」「自分には関係ない」「面倒そう」という心理的ハードルです。

まずは、この“障壁の存在”を理解し、イベント開催前の設計段階から対策を練ることが大切です。

事前の準備をしっかり行うこと、それがイベント集客成功の鍵となります。

この章では、イベント集客を成功させるための戦略設定を5つに分けてお話します。

イベントに参加してほしいターゲットを明確にする

イベント集客の成功には、最初の「ターゲット設定」が極めて重要です。

これから開催するイベントに“参加してほしいのは、どんな人物か”を明確にしないまま企画を進めると、効果的な集客方法を選べないこともあります。

そうなるとイベント情報がオンラインでもオフラインでもターゲットに届かない……なんてことも。

まずは、年齢、性別、性格、思考の方向性、職業、居住エリア、関心、SNSの利用傾向などの要素をもとに、できるだけ具体的なペルソナ(理想の参加者像)を設定しましょう。

例えば「DX推進に関心のある中小企業経営者」「美容感度の高い20代女性」「独立を考える副業をしている会社員」「地方から就職のために上京してきた20代男性」など。

この作業を丁寧かつ緻密に行うことで、イベント開催における情報設計や使用するサービス・チャネル選定の軸となります。

イベントに対する明確なターゲットがあることで、告知文やクリエイティブが“刺さる言葉”になり、興味を引く可能性が高まるでしょう。

魅力を言語化し、キャッチコピーやタイトルに落とし込む

イベントのターゲットが定まったら、次はその人たちの心に届く“自分ゴト化”できる言葉で、イベントの魅力や参加するメリットを伝えましょう。

「このイベント、なんとなく楽しそうだな」では、人は動きません。

参加者にとって「自分に関係ある」「行く価値がある」と感じられる目的や効果を明確に言語化し、それをキャッチコピーやタイトルに落とし込みましょう。

以下は、イベントのタイトルの例です

✕:集客セミナー開催

〇:年商3億のイベンターが教える「イベント集客」×「起業・副業」オンライン集客塾【参加無料】

このように、ターゲットの関心とベネフィットをしっかり反映させたタイトルが、参加率を左右します。

また、タイトルだけでなく、SNS投稿文やLPの導入文、チラシの見出しなど、あらゆる紹介文に目的や効果、魅力を端的に入れることが成功のコツです。

PCやスマホで長々とした文章を読むのは根気がいるもの。読んでいる最中に離脱されては、イベントの魅力が伝わり切らない可能性も大いにあり、もったいないことです。

コンパクトに「なぜ、イベントに参加することが自分にとって有益か」を伝えるようにしましょう。

❝なんとなく開催❞を防ぐ!目的設計で成功率が変わる

これから開催するイベントの目的は「新商品のPR」なのか「見込み顧客の獲得」なのか、「既存顧客とのエンゲージメント強化」なのか。

イベントを行う目的によって、進める企画も、取るべき施策もまったく異なります。

例えば、新商品認知が目的なら、多くの人に届くSNS施策やオンラインイベントが有効でしょう。

一方、すでにいる顧客や顧客見込みとの深い関係構築を重視するなら、少人数のオフラインセミナーやクローズドイベントのほうが効果が高いと考えられます。

イベント開催の目的がぶれると現場は混乱し、参加者にとっても「何のためのイベントなのか分からない」という印象を与えてしまいます。

目的が曖昧なイベントは、ゴールが不明確な迷子の企画になりがち。

だからこそ、イベント全体のゴールを明確に言語化し、関係者全員と共有することがビジネス的な成功の第一歩です。

具体的には、商品のPRが目的なら“体験機会の提供”を心がけ、リード獲得が目的なら“CV導線の設計”に力を入れましょう。

参加者の心理を想定した導線を考える

イベント集客は、単に広告を出すだけ、告知をSNSで発信しただけでは不十分です。

重要なのは「人の行動心理に寄り添う設計作業」を行うこと。

イベントの認知→興味づけ→申込→参加→参加者の満足→紹介につなげる・再来という流れを意識した“導線設計”をしましょう。

導線を細かく可視化することで「途中で離脱する人が多い」「この情報が伝わっていない」などの課題が見つかりやすくなります。課題を1つずつしっかりと改善することで、イベント集客の成功につながります。

イベントにかけられる予算を把握する

イベントの企画において「実現可能なプランかどうか」を判断するためには、予算を正しく把握しているかがとても重要です。

イベントを開催するとなると、設営費、ツール費、サービス利用料、オンライン広告費、撮影費、ノベルティ代、スタッフ人件費など、意外と多岐にわたる支出が発生します。

最初に全体像を把握しておくことで「今考えている方法では予算オーバーになるので別案に」「SNS告知は無料チャネル中心で行う」など、施策の取捨選択がしやすくなります。

また、施策ごとに費用対効果(ROI)を見積もることができるため、無駄なコストを省き、投資すべきポイントに集中できます。

限られた予算のなかでも、うまくリソースを分配しながら、集客という明確な成果に結びつける。これは、すべてのイベント運営者に求められる“戦略的思考”です。

集客の実行フェーズ|参加者を動かす具体施策

イベント集客は「どんな企画を立てるか」も重要ですが、それだけでなく「どう実行するか」も成功の分かれ道となります。

いくら魅力的な内容でも、告知や導線がうまく機能していなければ、参加者は集まりません。

この章では、イベント開催までにやるべき方法を、段階ごとに整理しながら具体的なコツとポイントをご紹介します。

告知は“数か月前”から始めるのが鉄則

イベント内容がビジネス系でもエンタメ系でも、開催の2〜3か月前から情報発信を始めるのが理想的です。

早期告知は、認知を広げるだけでなく、ターゲットのスケジュールを確保させる効果もあります。

また1度の告知を見ただけでは、参加につながらない場合も多々あります。

申込開始、登壇者の発表、タイムテーブルの紹介、会場の下見レポート、サービス提供企業のインタビューなど、複数回に分けて情報を発信するのが情報を見た人間に「イベントを意識させる」「興味を持たせる」「参加を決意させる」コツです。

特にSNSやメルマガ、オンライン広告などを活用する際は「どのタイミングで・何を・誰に届けるか」という設計が重要だということを覚えておきましょう。

申し込みのハードルを下げる

どんなに興味を持ってもらえても、申込フォームが複雑だったり、料金が高かったりすると、参加者は申し込みを躊躇します。

参加者の迷いを取り除き、集客を成功させるためには「気軽に参加できる」環境づくりが大切です。

例えば以下のような事柄を、イベント告知の際に伝えると良いでしょう。

- 1人参加も多く、気まずくないことを伝える

- 参加無料・早割などを設定し、分かりやすく発信する

- オンラインイベントにすることで距離のハードルを解消する

- 過去に開催したイベントの動画や口コミを掲載し、安心感を与える

- 当日の内容を具体的に明記することで、参加するメリットを見える化する

これらはすべて「この企画は自分に関係ありそう」「気軽に参加できそう」と思わせるための心理設計です。

特にオフライン開催の場合は、「一緒に行ける人がいない」「遠い」といったハードルにどう対応するかがポイントになります。

定期的にリマインドを行う

イベントの参加申し込みをした後、時間が経って熱が冷めたり、参加申し込みをしたことを忘れて予定をいれてしまったりするケースもあります。

ここで役立つのが、リマインド配信というフォローアップの方法です。

LINE公式アカウントやメール配信ツール、SNSのリプライなどを活用し、定期的にイベントの魅力を伝えることで、参加意欲の維持につながります。

特にビジネス層や多忙なターゲットには、「1週間前・3日前・当日朝」といったタイミングでの案内が有効です。

こまめに接点を持ち続ければ、参加者のイベントに対する興味が薄れることを防ぐことにもつながるでしょう。

アクセスの良いイベント会場を選ぶ

オフラインイベントにおいて「どこで開催するか」は、想像以上に参加するかを判断する上で大きな要素となります。

要するに、どれだけ魅力的な企画でも、アクセスが悪いとイベント集客のハードルはぐんと高くなるのです。

ターゲット層が都心に多いなら主要駅近くの会場を、野外などのイベントなら駐車場付きの会場や公共交通の利便性を重視するなど、目的に合わせた選定が必要です。

また、ハイブリッド形式(会場+オンライン配信)にすれば、物理的に来られない人も参加可能になり、オンライン×オフラインの相乗効果によって集客の幅が広がります。

このように、イベント開催前の実行フェーズでは、単なる準備作業以上に“戦略と設計”が問われます。

1つひとつの方法が、どのようにイベント集客という効果に結びつくかを意識しながら、参加者視点に立ったアプローチを展開していきましょう。

オンライン施策:広く・深く・効果的に届ける

現代のイベント集客において、オンライン施策は欠かせません。

低コストで広範囲にアプローチできる方法として、特にSNSやWEB広告、メール配信などはビジネスシーンでも活用されています。

ただし「発信すれば、イベント集客が成功する」というわけではありません。イベントを成功させるには、ターゲットの属性や目的に応じて、使う媒体・伝える内容・タイミングなどを戦略的に設計する必要があります。

この章では、イベント開催に向けて取り入れたいオンライン施策を、具体的なコツとともにご紹介します。

プレスリリースを配信する

情報拡散の初動として、今も変わらず高い効果を発揮しているのがプレスリリースです。

多くの企業や団体が取り入れており、重要な情報を発信する際に活用されやすい手段です。

ニュース性のあるイベント企画であれば、メディア掲載や二次拡散につながる可能性も高まります。

発信時には「イベントに参加することに、どんなメリットがあるのか」「どのような人にイベントに参加してほしいのか」といったポイントを明確にし、読者の興味を引く内容に仕上げましょう。

さらに、SNS投稿と連動させたり、配信のタイミングを複数回に分けることで、イベント集客の成功率を高めることができます。

SNSや公式LINEの配信

オンラインでのイベント集客における即効性と拡散性の高さでは、やはりSNSの活用は欠かせません。

X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなどのプラットフォームを使い分けながら、イベントの魅力を視覚的かつ短文で届けることで、ターゲットの感情に訴求できます。

例えば、以下のような活用はよく見られます。

- 開催までのカウントダウン投稿

- 舞台裏や準備風景の公開

- 登壇者や出展者の紹介

- ストーリーズを活用したQ&Aやリマインド

- 前回参加者の声

LINE公式アカウントでは、既存顧客との密なコミュニケーションが可能です。キャンペーン連動型のクーポン配布や、サービス内容の案内など、参加動機づけに直結する施策としても活用することも可能です。

自社ホームページで告知する

イベントページを自社サイト内に設置することは、信頼性と情報の網羅性という点で大きなメリットがあります。

特にSEO対策を施した上で、開催概要・登壇者・参加方法・会場案内(※オフライン開催の場合)・過去の開催実績などを整理すると、自然検索からの流入にもつながります。

さらに、FAQや参加者の声を掲載することで「このイベントに参加しても大丈夫だ」という安心感と説得材料を与えることができます。

LP(ランディングページ)として独立させる場合も、申込導線を明確に設計することが成功の鍵となります。

ポータルサイトに掲載する

Peatixやこくちーずプロなどのイベントポータルサイトは、潜在的なターゲット層にアプローチできる非常に有効な集客方法の1つです。

これらのサイトには、日常的に「何か面白いイベントはないか」「週末に参加できる催しがないか」と探しているユーザーが多数訪れており、興味関心ベースの自然流入が期待できます。

特に、検索機能やカテゴリ分け、カレンダー表示などが充実しているため、開催日やジャンル別に絞り込み検索を行うユーザーにピンポイントで情報を届けることができます。こうした行動を取るユーザーは「もともとイベントに参加したい意欲がある層」=参加率の高い見込み層とも言え、広告出稿とは異なる角度で効果的な集客チャネルとなり得ます。

また、各プラットフォームにはそれぞれ得意領域や流入属性の傾向があります。

そのため、イベントの目的や企画内容に応じて、適切なプラットフォームを見極めて選定することが重要です。

さらに、掲載後の導線設計もポイントです。

申し込みページの冒頭には「イベントの参加対象者(ターゲット)」「開催するイベントに参加することで得られるメリット」を明記し、参加者が“自分ゴト”として認識できる魅力的な文言に仕上げることが成功のカギとなります。

加えて、SNSやメルマガなど外部チャネルからの流入と連携させることで、情報の拡散力が高まり、認知→興味→申し込み→参加という理想的な導線が生まれやすくなります。

メルマガや営業メールを行う

既存顧客や見込み顧客へのアプローチとして、メルマガや営業メールも有効なオンライン施策です。

文中には申込フォームのURLや、関連コンテンツへの紹介リンクを必ず添え、すぐにアクションにつなげられる設計にしましょう。

過去の参加者には「前回の様子をまとめた動画」や「リピーター特典」などを案内することで、再参加を促すことも可能です。

営業活動に活用する際は、「このイベントはどんなビジネス課題を解決するのか?」といった視点で訴求すると、興味関心を高めやすくなります。

オフライン施策:リアル接点で「熱量」を動かす

オンライン施策が拡散や効率に優れている一方で「会って話す」「その場で見て感じる」といったオフライン施策には、デジタルでは伝わりづらい魅力や信頼性、そして“熱量”をダイレクトに届けられるというメリットがあります。

イベントの企画段階で「どのようにリアル接点を設けるか」を戦略的に考えることは、参加の意思決定に大きく影響を与える重要な要素です。ここでは、集客に直結するオフラインでの効果的な方法をご紹介します。

チラシ配布やはがきのポスティング

地域密着型のイベント開催においては、昔ながらの紙媒体が今でも効果があります。手に取ってもらえるチラシや、記憶に残るデザインのはがきは、視覚的な興味を引くだけでなく、物理的な存在感で記憶にも残ります。

特に、オフィス街・商業施設・住宅街など、ターゲット層の生活導線に合わせた配布エリアの選定が成功のコツ。また、配布する内容にはイベントの目的や参加メリットをわかりやすく明記し、QRコードや電話番号など、参加者がすぐにアクションを取れる導線も忘れずに設けましょう。

ステークホルダーへのテレアポ

既存の顧客、パートナー企業、ビジネス関係者といった信頼関係のある相手へのアプローチには、テレアポ(電話による案内)も有効です。

「御社の課題にマッチした内容です」「先日お話しした件に関連しています」など、相手の状況に合わせたパーソナルなトーンで話すことで、イベント参加の可能性を高められます。

ただし、電話はタイミングと話し方が集客の成功を左右するため、話す内容やトーンのシナリオ設計が重要です。相手の業種・役職・興味関心に応じてスクリプトを使い分けるのも有効な方法です。

社員や取引先など関係者層への紹介・口コミ

サービスや商品を体感している既存顧客・社内メンバー・関係会社を活用した「紹介施策」は、もっとも信頼性の高いオフラインでのイベント集客の方法の1つです。

例えば、社内会議でチラシを配布したり、営業訪問の際に案内資料を渡したりするだけでも、自然な形で情報を広げることができます。

さらに、参加者が「このイベントなら知人にも教えたい」と思えるような魅力的な企画や特典を設けることで、自発的な紹介と口コミ拡散を生む仕掛けも可能です。たとえば:

- 「紹介者と参加者の両方に特典」

- 「来場者限定の次回優待サービス」

- 「ビジネスパートナー向けの名刺交換会」

このようなインセンティブ型の仕組みを設計することで、イベントの目的(集客・認知拡大・関係構築)に応じた効果的な参加者動線を作ることができます。

リアルな接点の活かし方が、イベントの印象を変える

リアルの施策は「会いに行く・渡す・話す」という、温度感のある行動を通じて参加者の感情を動かすことができます。

特にビジネス系イベントにおいては、信頼と納得が得られないと申込にはつながらないため、オフラインの人間関係構築は非常に重要な役割を果たします。

また、オンライン施策とのハイブリッド型で展開することで、それぞれのメリットを活かしながら効果的な集客ができます。

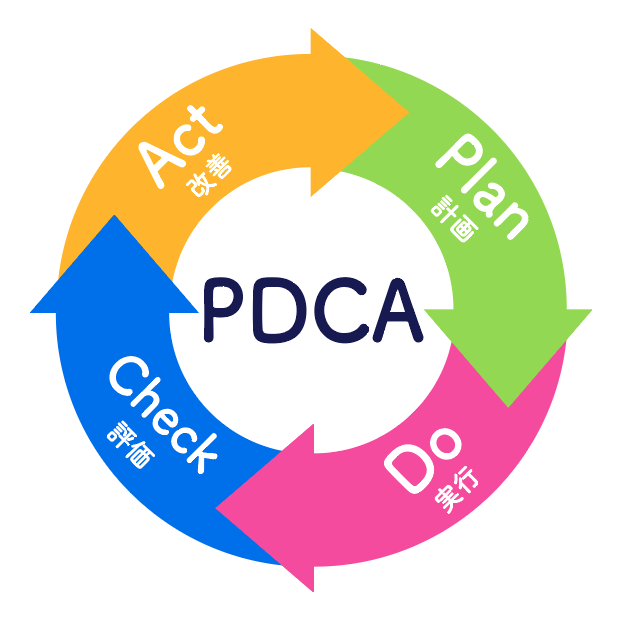

成果につなげる!イベント集客のPDCAと改善

イベント参加者がどのような体験をし、どんな反応を示したか。これらを分析し、改善につなげることが、次回の企画や実施時の成功率を大きく左右します。

単発で終わるのではなく、持続的に価値あるサービスを提供し続けるために、PDCAサイクルの運用は極めて重要です。

また、オンライン・オフライン問わず、あらゆる施策の効果測定を怠らずに行うことで、最適な集客方法を再現・強化していくことができます。

データ・アンケートの分析を行う

イベント当日の参加率、キャンセル率、SNSでの反応数、LPのクリック率など、オンライン・オフラインのあらゆる接点で取得できるデータを収集・可視化しましょう。

加えて、参加者アンケートも必須です。

- どうやってイベントを知ったか(例:SNS広告、知人からの紹介、チラシなど)

- 参加動機や興味を持ったきっかけ

- 参加後の満足度と感じたメリット

- 今後のビジネス課題やニーズ

こうしたフィードバックをもとに「何がイベント集客のうまくいったポイントか、何が参加者に響かなかったか」を正しく把握することで、次回の開催目的に応じた打ち手を見極めることができます。

改善点の洗い出しと次回施策へ反映

「とりあえずイベントを開催できた」「イベントの集客も、まずまずできたからOK」では、同じようなイベントを繰り返しで成長もしません。

成功要因・失敗要因を言語化し、目的に照らして検証・改善していくことが大切です。

具体的には以下のようなことをチェックしてみましょう。

- 想定したターゲットと実際の参加者層にズレはなかったか

- どの集客施策が最も効果的だったか

- オンラインとオフラインの施策のバランスは適切だったか

- 紹介や口コミが広がった理由は何か

さらに、こうした検証結果を活かして次回の企画書や運用マニュアルに反映しておくことで、チーム内でのナレッジ共有ができ、運営体制の強化にもつながります。

また、属人化を防ぐ仕組みづくりにもつながり、誰が企画・運営しても同じ成果を上げられる体制が整います。

成功のために避けたいポイントと対応策

どれほど魅力的なイベント企画であっても、集客に失敗すれば、その効果は発揮されません。

イベント集客を失敗する原因の多くは、ターゲット設計の不備や導線の欠落など、準備段階での“見落とし”によるものです。

ここでは、イベント開催を成功させるために押さえておきたい“よくある失敗パターン”と、それに対する具体的な改善方法をご紹介します。

- SNS投稿だけで終わってしまう

SNSで数回投稿したことに安心してしまい、情報発信を終えてしまうというケースは少なくありません。

しかし、現代のオンライン集客では、SNSはあくまでイベント集客における「入口」に過ぎないのです。具体的にはSNS単体の発信では、イベントの詳細を載せた投稿がタイムラインに埋もれてしまったり、見てほしい層に届かなかったりといったリスクがあります。

そのためホームページやメール配信、プレスリリース、LINE配信など複数チャネルを組み合わせ、オフライン施策(チラシやDM、紹介など)とも連携させて発信するのが成功のコツです。 - ターゲットに刺さる言葉を使っていない

ターゲット層が“自分ごと化”できるキーワードや、悩みに寄り添う言葉を用いましょう。

陥りやすい失敗の多くは、ターゲットに刺さる言葉を選んだつもりが、伝えたい内容を伝えるだけになっているということ。

まずは「なぜ参加する価値があるのか」というメリットが一目で伝わるコピーを意識してみましょう。

また、次のような落とし穴にも注意が必要です:

- 情報発信のタイミングが遅く、開催間際になってしまった

イベント開催の準備や予期せぬトラブルによって、予定していたタイミングで発信できなかったという話を耳にすることもあります。

イベント開催の2〜3か月前から情報発信をするためには逆算してスケジュールを組む必要があります。

イベント集客に慣れていない時期はバッファを設け、ゆとりのあるスケジュールにすることをおすすめします。

また段階的な広報計画を立てるようにもしましょう。事前予告、本告知、カウントダウン、直前リマインドなど、フェーズごとに異なるメッセージを出すと効果的です。

- 参加ハードルが高く、興味を持たれても申込みに至らなかった

「無料で体験できる」「1人でも気軽に参加できる」など、心理的・金銭的ハードルを下げる工夫が有効と先述しました。

しかし、参加ハードルを感じるポイントは人それぞれです。

「来てほしい相手は、どんな不安や疑問を抱えているか?」をあらかじめ想定し、その心理的ハードルを1つひとつ丁寧に取り除いていくことが、参加者の行動を促す最大のポイントです。これは単なるテクニックではなく、イベントの設計思想として重要な視点です。

失敗を未然に防ぐことは、イベント集客の成功に直結します。

基本的な準備を丁寧に行い、ターゲットに刺さる価値提案ができていれば、自然と参加者の興味を引き、参加率も高まっていくはずです。

ビジネスゴールに直結するようなイベントを作るためにも、これらのコツを頭に入れて準備を進めていきましょう。

イベントの集客ならGYMにお任せください!

「イベントを開催したいけれど、何から手をつければいいか分からない」

「集客の方法に悩んでいる」

「オンラインもオフラインも、まるごとプロに任せたい!」

こうしたお悩みを抱える企業様は少なくありません。

GYMはイベントの目的やターゲットの明確化といった戦略設計から、企画立案、SNS運用、LP・チラシ制作、動画・バナーなどのクリエイティブ制作まで、すべてワンストップでご支援します。

「初めてのイベント開催で不安」という方も「すでにイベントを開催した実績はあるが、もっと成果を出したい」という企業様もイベント成功を、プロの視点で全力サポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。